Refleksi atas Solidaritas Virtual dalam Menghadapi Ketidakadilan Sosial

Fenomena netizen Indonesia telah menjadi sorotan global, dikenal karena kemampuannya mengorganisir diri secara spontan dalam berbagai situasi. Ketika amarah memuncak, kekuatan kolektif mereka mampu mengguncang entitas besar seperti korporasi multinasional hingga figur publik internasional. Namun di sisi lain, ketika empati terpanggil, solidaritas yang sama dapat menjadi kekuatan penyelamat bagi individu yang tertindas. Kasus Ahmad Zuhdi, seorang guru mengaji dari Desa Cangkring, Demak, menjadi manifestasi nyata dari dualitas karakter komunitas digital Indonesia ini.

Potret Seorang Pengabdi dalam Dilema Pendidikan

Ahmad Zuhdi merepresentasikan sosok pendidik tradisional yang telah mengabdikan hidupnya selama tiga dekade untuk membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan agama. Di usianya yang ke-63, beliau menghadapi tantangan mendidik generasi yang tumbuh dalam era digital, di mana nilai-nilai kesopanan dan tata krama sering terdegradasi oleh pengaruh teknologi dan media sosial.

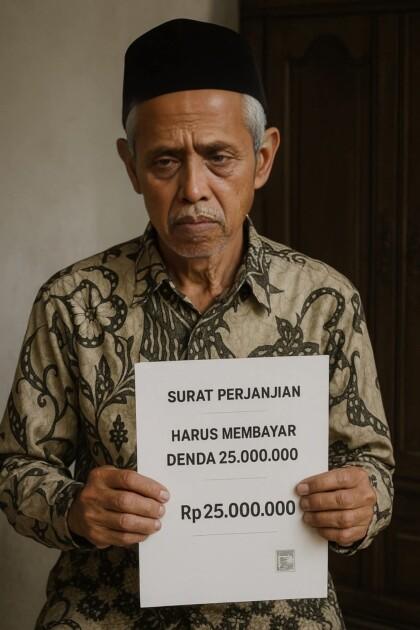

Ironi terjadi ketika seorang murid melakukan tindakan tidak sopan dengan melempar sandal hingga mengenai songkok sang guru. Respons disiplin yang diberikan Zuhdi—berupa tamparan sebagai bentuk koreksi perilaku—justru memicu rangkaian konsekuensi hukum dan sosial yang tidak proporsional. Tuntutan ganti rugi sebesar 25 juta rupiah, yang kemudian dinegosiasikan menjadi 12,5 juta rupiah, mencerminkan nilai yang ditempatkan masyarakat terhadap tindakan pendisiplinan dalam konteks pendidikan.

Situasi ini mengungkap paradoks dalam sistem pendidikan dan hukum Indonesia. Di satu sisi, kita mengagungkan pentingnya pendidikan karakter dan disiplin. Di sisi lain, ketika seorang pendidik berusaha menegakkan disiplin dengan cara tradisional, sistem hukum dan sosial justru menghukumnya. Zuhdi, yang tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, bahkan harus mempertimbangkan untuk menjual kendaraan pribadinya dan berutang kepada teman-teman demi memenuhi tuntutan tersebut.

Transformasi Digital: Dari Kritik Destruktif Menuju Solidaritas Konstruktif

Fenomena menarik terjadi ketika cerita Zuhdi menyebar di media sosial. Netizen Indonesia, yang sering dikritik karena kecenderungan untuk melakukan serangan digital massal, kali ini menunjukkan wajah yang berbeda. Mereka berubah dari massa yang destruktif menjadi komunitas yang solidaris dan konstruktif.

Transformasi ini menunjukkan kompleksitas karakter netizen Indonesia. Mereka bukan sekadar sekumpulan individu yang gemar berkomentar atau mengkritik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap ketidakadilan. Ketika melihat seorang guru—figur yang secara kulturis dihormati dalam masyarakat Indonesia—menghadapi kesulitan akibat menjalankan fungsi pendidikannya, empati kolektif mereka terpicu.

Respons netizen terhadap kasus Zuhdi mencerminkan pemahaman intuitif bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem ketika seorang pendidik dihukum karena berusaha mendidik. Mereka tidak memerlukan analisis hukum yang mendalam untuk memahami bahwa situasi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang perlu dikoreksi.

Solidaritas Virtual sebagai Mekanisme Penyeimbang Sosial

Gerakan solidaritas yang muncul dalam kasus Zuhdi mendemonstrasikan potensi media sosial sebagai platform untuk menciptakan keseimbangan sosial. Ketika sistem formal—baik hukum maupun institusional—gagal memberikan perlindungan yang adil bagi seorang pendidik, komunitas digital mengambil peran sebagai mekanisme alternatif untuk menyediakan dukungan.

Dukungan yang diberikan netizen tidak hanya bersifat finansial melalui donasi, tetapi juga moral melalui doa dan simpati yang dibagikan secara luas. Fenomena ini menciptakan efek berantai yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat daerah seperti Ketua DPRD Demak dan tokoh agama seperti Gus Miftah, yang kemudian turut memberikan bantuan.

Solidaritas virtual ini juga mengungkap karakteristik unik dari komunitas digital Indonesia, di mana batas-batas geografis, status sosial, dan latar belakang ekonomi menjadi tidak relevan ketika berhadapan dengan isu kemanusiaan dan keadilan. Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Zuhdi secara personal, yang tidak memiliki koneksi langsung dengannya, bersedia memberikan bantuan berdasarkan prinsip empati dan solidaritas.

Kritik terhadap Sistem dan Paradoks Sosial

Kasus Zuhdi mengekspos berbagai paradoks dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Pertama, ada kontradiksi antara retorika tentang pentingnya menghormati guru dengan praktik yang justru menghukum guru ketika mereka menjalankan fungsi pendidikan mereka. Kedua, ada ironi di mana dunia digital, yang sering dipandang sebagai ruang yang tidak humanis, justru menunjukkan sisi kemanusiaan yang lebih besar dibandingkan sistem formal.

Paradoks ini juga mengungkap pergeseran dalam dinamika kekuasaan sosial. Komunitas digital telah menjadi kekuatan yang mampu mempengaruhi opini publik dan menggerakkan tindakan kolektif dengan cara yang lebih efektif dibandingkan institusi tradisional. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ketidakadilan dan meresponsnya dengan cepat, sesuatu yang seringkali tidak dapat dilakukan oleh sistem formal yang terikat oleh prosedur birokrasi.

Implikasi untuk Pendidikan dan Masyarakat

Kasus Ahmad Zuhdi memiliki implikasi yang luas untuk sistem pendidikan Indonesia. Pertama, ia menunjukkan perlunya redefinisi tentang metode pendisiplinan yang tepat dalam konteks pendidikan modern. Sementara pendekatan fisik mungkin dianggap tidak sesuai dengan standar kontemporer, perlu ada pemahaman tentang konteks dan niat dari tindakan pendisiplinan tersebut.

Kedua, kasus ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan hukum dan sosial yang memadai bagi para pendidik. Guru-guru, terutama yang mengabdi di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, memerlukan dukungan sistem agar mereka dapat menjalankan fungsi pendidikan mereka tanpa ketakutan akan konsekuensi hukum yang tidak proporsional.

Ketiga, respons netizen dalam kasus ini menunjukkan potensi besar komunitas digital untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah sosial. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan mekanisme yang lebih sistematis dalam memanfaatkan kekuatan kolektif komunitas digital untuk tujuan-tujuan sosial yang konstruktif.

Refleksi tentang Karakter Bangsa di Era Digital

Transformasi netizen dari “masa destruktif” menjadi “malaikat digital” dalam kasus Zuhdi mencerminkan kompleksitas karakter bangsa Indonesia di era digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik kritik tentang budaya digital yang toxic, masih terdapat nilai-nilai fundamental seperti empati, solidaritas, dan rasa keadilan yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Kemampuan netizen untuk berempati terhadap seorang guru yang tidak mereka kenal secara personal menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menghilangkan sisi kemanusiaan. Sebaliknya, ia dapat menjadi medium untuk mengekspresikan dan mengorganisir kemanusiaan dalam skala yang lebih luas.

Namun, fenomena ini juga mengangkat pertanyaan tentang konsistensi dalam penerapan empati dan solidaritas. Mengapa diperlukan viralitas untuk memicu respons empati? Mengapa sistem formal seringkali gagal dalam memberikan perlindungan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan refleksi yang mendalam tentang struktur sosial dan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa.

Kesimpulan: Menuju Keseimbangan antara Dunia Digital dan Nyata

Kasus Ahmad Zuhdi menjadi cermin yang mencerminkan berbagai aspek kompleks dari masyarakat Indonesia kontemporer. Ia mengungkap ketegangan antara sistem formal dan solidaritas informal, antara hukum positif dan keadilan substantif, serta antara dunia nyata dan virtual.

Solidaritas yang ditunjukkan oleh netizen Indonesia dalam kasus ini memberikan harapan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial dan menciptakan mekanisme penyeimbang ketika sistem formal gagal berfungsi. Namun, hal ini juga mengingatkan kita bahwa solusi jangka panjang memerlukan perbaikan dalam sistem formal itu sendiri.

Pendidikan, sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa, memerlukan perlindungan dan dukungan yang sistematis. Para pendidik seperti Ahmad Zuhdi seharusnya tidak perlu bergantung pada kebaikan netizen untuk memperoleh keadilan. Sistem pendidikan, sistem hukum, dan sistem sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi masa depan mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak.

Fenomena “netizen menjadi malaikat” dalam kasus Zuhdi menunjukkan bahwa di tengah berbagai kritik terhadap budaya digital Indonesia, masih terdapat potensi besar untuk kebaikan kolektif. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini sambil terus bekerja untuk memperbaiki sistem-sistem formal yang ada, sehingga keadilan tidak lagi bergantung pada viralitas, tetapi menjadi hak yang terjamin bagi setiap warga negara, terutama mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk kemajuan bangsa.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mengajarkan kita bahwa kemanusiaan dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk dari ruang digital yang seringkali dianggap impersonal. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengintegrasikan kebaikan-kebaikan ini ke dalam sistem yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga cerita seperti Ahmad Zuhdi tidak perlu terulang kembali.

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.